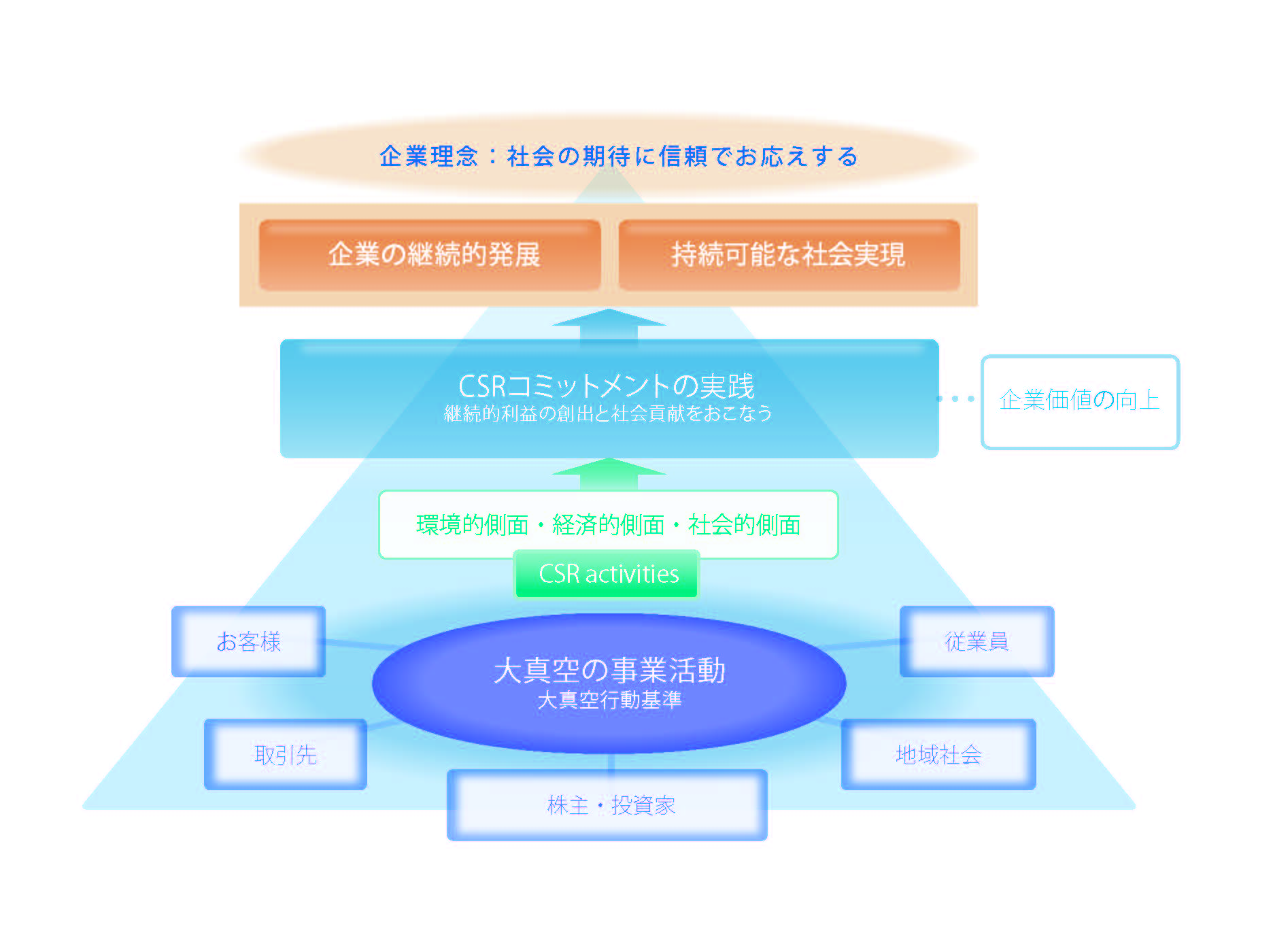

大真空のCSRビジョン

「信頼」を合言葉に、

株主、顧客、地域の方々など全てのステークホルダーを志向した創造かつ効率的な経営を実現して継続的に利益を創出し、企業の継続的な発展および持続可能な社会の実現に努めます。

CSRと理念体系との関係

3つの信頼

-

- 信頼される人

- ・私たちは社会との繋がりを意識し、真摯な態度で取り組みます。

・私たちは常に夢を持ち挑戦し続けます。

-

- 信頼される製品

- ・私たちは常に最良の製品やサービスを創造します。

・新たな価値を提供し、安全で豊かな社会の実現に貢献します。

-

- 信頼される企業

- ・私たちは環境との調和とガバナンスの強化に取り組みます。

・継続的に利益を創出し、持続的な社会貢献を目指します。

3つの信頼を実践する行動基準

-

- 1

- 会社の経営方針、経営理念、経営施設を正しく理解認識し、個人の利害損失にとらわれることなく、会社や社会全体の利益を考えて行動します。

-

- 2

- 固定観念や慣行に支配されず、着想から課題解決まで一貫した論理的展開をします。

-

- 3

- 折衝や調整等を円滑に行うため、必要に応じて随時関係者と話し合いをしており、問題発生の場合は誠意をもって解決にあたり良好な関係をつくりあげます。

-

- 4

- 困難な問題でも、相手の立場を理解しながらも、粘り強く方針を説得し、円滑に対処します。

-

- 5

- 環境適合の視点を常に忘れず、メインテーマの一つとした活動をとります。

-

- 6

- いかなる場合でも、自信の裏づけと最後までやり通す気概をもって事にあたります。

-

- 7

- 人柄、人間的魅力が周囲から受け入れられ信用されるよう努めます。

-

- 8

- 良好な人間関係づくりに努め、時には他人の弱さをも受け入れる勇気を持ちます。

-

- 9

- 法令をはじめ諸規程さらには確立された社会規範も含めてあらゆるルールを遵守するとともに、情報の重要性を認識し情報セキュリティにも努めます。

-

- 10

- 社会の一員として常に良識ある行動をとります。

大真空グループは、3つの信頼行動基準に則り、関係する法令等の遵守および企業倫理を励行し、経営理念に適った企業活動を行うと共に、社会から信頼される企業を目指します。これを踏まえて、人権・労働、安全衛生、環境保全、公正取引・倫理、品質・安全性、情報セキュリティ、安定供給、社会貢献において以下の内容をCSR行動規範として定めます。

Ⅰ.人権・労働

-

- Ⅰ―1 人権の尊重・差別禁止

- 人権は、世界的に認められた価値基準であることを認識し、性別、年齢、職業、国籍、人種、思想、信条、宗教、社会的地位等を理由とする差別や人権侵害は、決して行いません。

-

- Ⅰ―2 児童労働/強制労働の禁止

- 最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労をさせません。また、すべての従業員をその自由意思において雇用し、また従業員に強制的な労働はさせません。

-

- Ⅰ―3 非人道的な扱いの禁止

- 働きやすい職場環境を目指し、従業員に虐待やセクシャル・ハラスメント等の各種ハラスメント(嫌がらせ)をはじめとする過酷で非人道的な扱いは行いません。

-

- Ⅰ―4 適正な労働条件・労働時間

- 労働関係法令を遵守の上、従業員の賃金や労働時間等について適切な管理を行います。

-

- Ⅰ―5 従業員の団結権

- 労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権を尊重します。

Ⅱ.安全衛生

-

- Ⅱ―1 職場の安全衛生

- 安全で衛生的な職場環境の整備に努め、関係法令等を遵守の上、適切な対策を講じます。

-

- Ⅱ―2 労働災害・労働疾病

- 労働災害および労働疾病の状況を把握し、関係法令等を遵守の上、適切な対策を講じます。

-

- Ⅱ―3 緊急時の対応

- 生命・身体の安全を守るため、発生しうる災害・事故などを想定のうえ、緊急時の対応策を準備し、職場内の周知徹底に努めます。

-

- Ⅱ―4 施設の安全衛生

- 従業員の生活のために提供される施設(寮・食堂・トイレなど)の安全衛生や自社で使用する機械装置等の安全を適切に確保します。

-

- Ⅱ―5 身体的負荷のかかる作業への配慮

- 身体的に負荷のかかる作業を特定のうえ災害・疾病に繋がらぬよう適切に管理します。

-

- Ⅱ―6 従業員の健康管理

- 全ての従業員に対し、関係法令に定める水準において健康診断などを実施し、従業員の疾病の予防と早期発見を図り、適切な健康管理を行います。

Ⅲ.環境

-

- Ⅲ―1 環境への配慮

- 環境関係法令および社内ルール等を遵守し、資源の有効活用、廃棄物の削減および再資源化などグローバルに環境への維持・保全に努めます。

-

- Ⅲ―2 環境マネジメント・システムの構築

- 環境活動を推進するため環境マネジメントシステムを構築し、適切に運用します。

Ⅳ.公正取引・倫理

-

- Ⅳ―1 賄賂等の腐敗防止

- 政治・行政との健全かつ正常な関係を保ち、贈賄や違法な政治献金などは行いません。

-

- Ⅳ―2 反社会的勢力との関係遮断

- 暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力による圧力に屈することは、結果的にこれを助長することとなります。自らの社会的責任を認識し、反社会的勢力に対しては、毅然とした対応をとります。

-

- Ⅳ―3 契約の適切な履行

- 契約の重要性を認識し、関係法令および社内ルールに従い、適切な履行に努めます。

-

- Ⅳ―4 競争制限的行為の禁止

- 協力会社、同業他社等の関係において節度を持ち、関係法令や公正な商慣習を逸脱する競争を阻害するような行為は行いません。

-

- Ⅳ―5 優越的地位の濫用の禁止

- 関係法令および社内ルールを遵守するものとし、優越的地位を利用したサプライヤーを不当に拘束するような行為は行いません。

-

- Ⅳ―6 不適切な利益供与および受領の禁止

- ステークホルダーとの関係において不適切な利益の供与や受領は行いません。

-

- Ⅳ―7 インサイダー取引の禁止

- 金融商品取引法関連法令および社内ルールに違反して、会社の重要な情報を知りながらその重要情報の公表前に当該会社の株式等の売買は行いません。

-

- Ⅳ―8 安全保障貿易管理

- 国際的な平和および安全の維持のため、関係法令および社内ルールを遵守するものとし、グローバル企業として厳格な貿易管理を行い、不適切な取引には関与しません。

-

- Ⅳ―9 知的財産権の尊重

- 知的財産関連法令および社内ルールを遵守するものとし、特許権、商標権、著作権等の知的財産権を尊重し、これらの権利を侵害しないように十分に留意します。

-

- Ⅳ―10 適正な情報開示

- 経営の透明性を求められていることを認識し、会社法や金融商品取引法等の関連法令等に定められた法定情報開示および適時開示を適切に行うことは勿論、株主総会やIR(インベスター・リレーションズ)活動等を通じて、株主・投資家の方々やお客様の合理的な判断に資するよう、適時・適切な情報開示に努めます。

-

- Ⅳ―11 責任ある鉱物調達

- 人権侵害の加害者である武装グループに直接または間接的に資金提供または利益供与する可能性のある鉱物の調達を回避し、これらの不使用に努めます。

-

- Ⅳ―12 不正行為の予防・早期発見

- 不正行為を予防するための活動を行い、早期に発見・対応するための制度の整備に努めます。

Ⅴ.品質・安全性

-

- Ⅴ―1 品質マネジメントシステムの構築

- 品質保証活動を推進するため品質マネジメントシステムを構築し、適切に運用します。

-

- Ⅴ―2 製品の安全性

- 製品安全性に関わる関連法令等を遵守し、安全で安心な製品設計に努めます。

Ⅵ.情報セキュリティ

-

- Ⅵ―1 コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御

- コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じ、社内外に被害を与えないよう努めます。

-

- Ⅵ―2 重要情報の適切な管理

- 営業秘密等の重要情報については、関係法令および社内ルールに従い適正に管理し、権限のない者に情報を開示したり、漏洩したりする行為は行いません。

-

- Ⅵ―3 個人情報の適切な取扱い

- 個人のプライバシーを侵害しないよう、個人情報保護関係法令および社内ルールに従い、お客様の情報をはじめ、個人情報の管理には十分注意を払い、業務上必要な目的以外には使用しません。

Ⅶ.安定供給

-

- Ⅶ―1 事業継続計画(BCP)

- 災害等の不測の事態が発生しても重要業務の継続および早期復旧を行うために平時から事業継続計画に取り組み、安定した供給に努めます。

Ⅷ.社会貢献

-

- Ⅷ―1 地域社会等への貢献

- 地域社会等との協調に努め、地域社会等の発展に貢献できる活動に積極的に取り組みます。

近年、企業活動のグローバル化や情報社会の成熟化の進展など、企業を取り巻く環境は多様化し、かつ大きな変化があります。こうした環境下において、企業に対しては法令遵守などへの責任だけでなく、社会の一員としてCSR(企業の社会的責任:Corporate Social Responsibility)を果たす積極的な企業活動を行っていくことが期待されております。

弊社におきましても、“社会の期待に信頼でお応えする”を企業理念とし、誠実かつ公正な事業活動を通じて継続的な利益の創出と社会貢献を実践し、企業価値を向上させるとともに、企業の継続的な発展および持続可能な社会の実現に貢献することを目指し、CSR活動に取り組んでおります。

しかしながら、サプライチェーンの観点から考えると、こうしたCSR活動を行っていくためには、弊社の取り組みのみならず、お取引様のご理解ご協力なくして実現はできないものと考えます。

そこで弊社のCSR推進についての考え方をお取引先様と共有することで、より良いCSR活動を推進するべく、「大真空CSR調達ガイドライン」を作成いたしました。お取引様におかれましては、本ガイドラインをご理解いただくとともに、積極的なCSR活動の推進に努めていただきますようご協力をお願い申し上げます。

Ⅰ.人権・労働

-

- (Ⅰ-1)人権の尊重・差別禁止

- 人権は、世界的に認められた価値基準であることを認識し、性別、年齢、職業、国籍、人種、思想、信条、宗教、社会的地位等を理由とする差別や人権侵害は決して行わない。

人権とは、全ての人間が人間の尊厳に基づいて持っている固有の権利です。人権は社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営む為にかかすことのできない権利です。こうした人権は尊重されなければなりません。

差別とは、本人の能力・適性・成果などの合理的な要素以外により、採用・昇進・報酬・研修受講などの機会や処遇に差を設けることをいう。

差別の要素としては、例えば、人種、民族、国籍、出身地域、皮膚の色、年齢、性別、性的指向、性自認(性同一性障害を含む)、障害の有無、宗教、政治的見解、組合加入の有無、配偶者の有無などがある。また、健康診断や妊娠検査が機会均等または処遇における公平を損なう場合には差別的行為とみなされる。

-

- (Ⅰ-2)児童労働/強制労働の禁止

- 最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労をさせない。また、すべての従業員をその自由意思において雇用し、また従業員に強制的な労働はさせない。

児童労働とは、一般論としてILO(国際労働機関)の条約・勧告に定められた最低就業年齢に満たない者を雇用することや、若年労働者の保護を怠ることを指す。例えば、日本国内においては、15 歳未満の者を雇用することや、若年労働者保護のための法令に違反することも、禁止されている児童労働にあたる。健康、安全、道徳を損なうおそれのある就業から若年労働者を保護する法規制の例として、夜間労働や危険作業などの制限が挙げられる。海外においても、所在国の法令で定められた最低就業年齢に満たない者の雇用や保護義務違反は児童労働にあたる。また、法令の定めのない国では、ILO の最低年齢条約・勧告に反する行為は児童労働にあたる。(最低就業年齢の原則は15 歳:ILO 条約第138 号)

強制的な労働とは、自らの意思によらないすべての労働のことである。

強制的(あるいは強制的な労働)とは、例えば、次のようなものを指す。

・本人の意思に反して就労させる強制労働

・借金等の返済のために離職の自由が制限される債務労働

・人身売買の結果として行われる奴隷労働

・囚人であれども過酷な環境における非人道的な囚人労働 他

自由な離職の権利がないことや、身分証明書・パスポート・労働許可証の雇用者

への預託を義務付ける行為も強制的な労働の一種である。

-

- (Ⅰ-3)非人道的な扱いの禁止

- 働きやすい職場環境を目指し、従業員に虐待やセクシャル・ハラスメント等の各種ハラスメント(嫌がらせ)をはじめとする過酷で非人道的な扱いは行わない。

非人道的な扱いとは、虐待、体罰、セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)、パワーハラスメント(暴言による嫌がらせや威圧的行為)などを指す。

-

- (Ⅰ-4)適切な労働条件・労働時間

- 労働関係法令を遵守の上、従業員の賃金や労働時間について適切な管理を行う。

適切な管理とは、次のような行為を指す。

・従業員の賃金おいて所在国における賃金関連法令を遵守すること(超過勤務手当や法定給付等の各種手当の支払も含む。)

・労働関係法令等に違反する賃金減額を行わないこと

・年間所定労働日数が法定限度を超えないこと

・超過勤務時間を含めた1週間当たりの労働時間(緊急時、非常時を除く)が法定限度を超えないこと

・1週間に最低1日の休日を与えること

・法令に定められた年次有給休暇の権利を与えること 他

-

- (Ⅰ-5)従業員の団結権

- 労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権を尊重する。

従業員の団結権の尊重とは、報復・脅迫・嫌がらせを受けることなく結社する自由、法令に従い労働組合に加入する自由、抗議行動を行う自由、労働者評議会などに加わる自由などに配慮することを指す。

Ⅱ.安全衛生

-

- (Ⅱ-1)職場の安全衛生

- 安全で衛生的な職場環境の整備に努め、関係法令等を遵守の上、適切な対応を講じる。

職場の安全におけるリスクとは、電気その他のエネルギー、火気、乗物、滑り・つまずき易い床面、落下物などの、就業中に発生する事故や健康障害の潜在的なリスクを指す。

なお、これらに対する適切な対策とは、例えば、次のような行為を指す。

・センサによる危険箇所の監視

・機械や装置に供給される動力源を施錠することによる遮断(ロックアウト)

・動力源の遮断中にエネルギー遮断装置の操作の禁止を明示する札の設置(タグアウト)

・保護メガネ、安全帽、手袋などの保護具の提供 他

また、人体に有害な化学物質として、煤煙、蒸気、ミスト、粉塵などや、毒劇物、放射線、慢性病を引き起こす物質(鉛、アスベストなど)などが挙げられ、騒音や悪臭なども著しい場合には人体に有害なものとして本項の要素である。

なお、これらに対する適切な対策とは、例えば、次のような行為を指す。

・直接的接触機会の特定や査定

・管理基準の制定及び運用

・従業員への適切な教育や保護用品の提供 他

-

- (Ⅱ-2)労働災害・労働疾病

- 労働災害および労働疾病の状況を把握し、関係法令等を遵守の上、適切な対策を講じる。

適切な対策とは、例えば、次のような行為を指す。

・従業員による通報の促進

・災害・疾病の分類や記録

・必要に応じた治療の提供

・災害・疾病の調査

・原因排除に向けた是正対策の実行

・従業員の職場復帰の促進などを可能にする制度や施策

・労災保険への加入他

また、法令の定めに応じて、行政に対する必要な手続きを行うことも含まれる。

-

- (Ⅱ-3)緊急時の対応

- 生命・身体の安全を守るため、発生しうる災害・事故などを想定のうえ、緊急時の対応策を準備

し、職場内に周知徹底する。

緊急時の対応策とは、例えば、次のような行為を指す。

・緊急時の報告

・従業員への通知

・避難方法の明確化

・避難施設の設置

・緊急医療品の備蓄

・火災探知システム及び火気抑制設備の設置

・外部通信手段の確保

・復旧計画の整備 他

職場内への周知徹底方法として、従業員への緊急対応教育(避難訓練を含む)を実施することや、緊急時の対応手順書などを職場内で容易に手の届く場所に保管あるいは掲示することが挙げられる。

-

- (Ⅱ-4)施設の安全衛生

- 従業員の生活のために提供される施設(寮・食堂・トイレなど)の安全衛生や自社で使用する機械装置等の安全を適切に確保する。

従業員の生活のために提供される施設とは、職場で従業員に提供される施設(トイレ、水飲み場、ロッカールーム、食堂など)、職場外で従業員に提供される施設(寮など)のことを指す。

安全衛生の確保の例として、清潔・衛生が保たれるとともに、安全な飲料水、火災対策、換気、温度管理、緊急避難路(出口)、個人所持品の安全な保管などの対策が挙げられる。

機械装置等の安全対策とは、就業中に発生する事故や健康障害の防止のための管理をさし、例えば次のようなものをいう。

・フェイルセーフ、フールプルーフ、インターロックなどと呼ばれる安全機構の採用

・安全装置や防護壁等の設置

・機械装置の定期的な検査とメンテナンスの実施 他

-

- (Ⅱ-5)身体的負荷のかかる作業への配慮

- 身体的に負荷のかかる作業を特定のうえ災害・疾病に繋がらぬよう適切に管理する。

身体的に負荷のかかる作業には、手動での重量物運搬作業などの重労働のほかにも、組み立てやデータ入力などの長時間にわたる反復作業や連続作業などが含まれる。

なお、適切な管理とは、定期的な小休止、作業補助具の提供、複数作業者での分担や協力などが挙げられる。

-

- (Ⅱ-6)従業員の健康管理

- 全ての従業員に対し、関係法令に定める水準において健康診断などを実施し、従業員の疾病の予防と早期発見を図り、適切な健康管理を行う。

適切な健康管理とは、少なくとも法令に定める水準において健康診断などを実施し従業員の疾病の予防と早期発見を図ることを指す。あわせて過重労働による健康障害の防止やメンタルヘルスなどのケアについても十分に配慮していく必要がある。

Ⅲ.環境

-

- (Ⅲ-1)環境への配慮

- 環境関係法令および社内ルール等を遵守し、資源の有効活用、廃棄物の削減および再資源化などグローバルに環境への維持・保全に努める。

環境への配慮とは、例えば、次のような事項を指す。

・すべての製品に対して、法令等で指定された化学物質を適正に管理する

例:禁止物質の不使用、必要とされる表示義務や試験評価 等

・製造工程において、法令等で指定された化学物質を適正に管理する

例:禁止物質の不使用、排出量の把握、行政への報告 等

・排水・汚泥・排気などに関する法令等を遵守し、また必要に応じて自主規準をもって流出量削減の改善をする

例:排水・汚泥・排気などの監視方法・制御方法・処置方法の改善、流出量の削減 等

・法令等に従い、必要とされる場合は行政からの許認可を受け、また必ず要求された管理報告を行政に提出する

・省資源・省エネルギーを実行するための目標を設定し、また継続的な資源・エネルギーの有効活用を図る

・温室効果ガスの排出量削減を実行するための目標を設定し、また継続的削減を図る

・廃棄物の削減を実行するための目標を設定し、また継続的削減を図る

・環境保全活動に関する情報の公開 他

-

- (Ⅲ-2)環境マネジメントシステム

- 環境活動を推進するために環境マネジメントシステムを構築し、適切に運用する。

環境マネジメントシステムとは、環境活動を推進するための全般的な管理の仕組みをいい、組織体制・計画的活動・責任分担・慣行・手順・プロセス・経営資源を含んだものを指す。ここで環境活動とは、環境方針を作成し、その方針に従った施策を実施し、達成し、見直し、かつ維持することをいい、環境保全に対して、いわゆるPDCA サイクルを回しながら継続的改善を行うことを意味している。代表的な環境マネジメントシステムとしては、ISO14001 などが挙げられ、第三者認証を受けることができる。

Ⅳ.公正取引・倫理

-

- (Ⅳ-1)賄賂等の腐敗防止

- 政治・行政との健全かつ正常な関係を保ち、贈賄や違法な政治献金などは行わない。

贈賄とは、公務員およびそれに準じる者(以下公務員等という)に対し、許認可や取引の獲得・維持、非公開情報の入手など、業務上の何らかの見返りを求めた金銭の提供・接待・贈り物、その他の利益や便宜の供与を行うことをいう。

また、業務上の見返りを求めない場合であっても、公務員等に対し社会的儀礼を越えた接待・贈答を行うことも含む。

違法な政治献金とは、例えば、許認可や取引の獲得・維持、非公開情報の入手など業務上の何らかの見返りを求める政治献金を行うことや、正規の手続きを踏まない政治献金を行うことをいう。

-

- (Ⅳ-2)反社会的勢力との関係遮断

- 暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力による圧力に屈することは、結果的にこれを助長することとなる。自らの社会的責任を認識し、反社会的勢力に対しては、毅然とした対応をとる。

反社会的勢力、団体に付け入る隙を与えないよう、「三ない」の基本原則に則った毅然とした対応を行う。

<三ない基本原則>

・「金を出さない」

・「利用しない」

・「恐れない」

-

- (Ⅳ-3)契約の適切な履行

- 契約の重要性を認識し、関係法令および社内ルールに従い、適切な履行に努める。

契約とは契約当事者間の「申し込み」と「承諾」の意思表示の合致で成立する。契約が成立すると契約当事者が権利義務の関係において拘束され、約束した契約内容を守らなければならない。

-

- (Ⅳ-4)競争制限的行為の禁止

- 協力会社、同業他社等の関係において節度を持ち、関係法令や公正な商慣習を逸脱する競争を阻害するような行為は行わない。

競争を阻害する行為とは、例えば、以下のような行為を指す。

・同業他社との間で、製品・サービスの価格、量、販売地域などについて申し合わせを行うこと(カルテル)

・他の入札者との間で、落札者や落札価格の取り決めを行なうこと(入札談合)

また、他社の営業秘密を違法な方法で入手・利用することや、他社製品に関し虚偽表示や顧客に誤解を生じさせるような表示を行うなどは、不正競争行為である。

-

- (Ⅳ-5)優越的地位の濫用の禁止

- 関係法令および社内ルールを遵守するものとし、優越的地位を利用したサプライヤーを不当に拘束するような行為は行わない。

優越的地位の濫用とは、購入者や委託者という立場を利用して、仕入先等との取引条件を一方的に決定・変更したり、不合理な要求や義務を課すことをいう。

調達取引は、契約等をベースにして誠実かつ公平・公正に行い、優越的地位を濫用するような行為を行わない。優越的地位の濫用に関する法規制のある国では、それらの法令を遵守する。(例えば日本における下請法など)

-

- (Ⅳ-6)不適切な利益供与および受領の禁止

- ステークホルダーとの関係において不適切な利益の供与や受領を行わない。

不適切な利益供与や利益授受とは、例えば、以下のような行為を指す。

・法令に定める範囲を超えて景品や賞品・賞金などを顧客に提供あるいは顧客より受領したり、社会的儀礼の範囲を超えた金品や接待を提供あるいは受領するような、賄賂性のある行為

・社会的秩序や健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力(犯罪組織やテロ組織など)に不適切な利益を供与する行為 他

-

- (Ⅳ-7)インサイダー取引の禁止

- 金融商品取引関連法令および社内ルールに違反して、会社の重要な情報を知りながらその重要情報の公表前に当該会社の株式等の売買は行わない。

インサイダー取引とは、上場企業の株価に大きな影響を与える重要な情報を一般に公表されていない段階で知り得たインサイダー(内部関係者)が、その情報を利用して株式売買をして利益を得たり、損失を免れるなどの証券取引です。こうしたインサイダー取引は禁止されている。

また、会社関係者及び公開買付者等関係者が、未公表の重要事実や公開買付等事実を伝える行為(情報伝達行為)及びそのような重要事実を知った上で他人に当該上場企業の株券等の取引を推奨する行為(取引推奨行為)も規制されることとなりました。

-

- (Ⅳ-8)安全保障貿易管理

- 国際的な平和および安全の維持のため、関係法令および社内ルールを遵守するものとし、厳格な貿易管理を行い、不適切な取引には関与しない。

法令等で規制される技術や物品とは、国際合意等(ワッセナー・アレンジメント等)に基づく法規などで輸出に関する規制のある部品・製品・技術・設備・ソフトウェア等である。なお、輸出に関しては監督官庁等の許可取得等の手続きが必要な場合がある。

-

- (Ⅳ-9)知的財産権の尊重

- 知的財産関連法令および社内ルールを遵守するものとし、特許権、商標権、著作権等の知的財産権を尊重し、これらの権利を侵害しないように十分に留意する。

知的財産とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密等をいう。製品、サービスの開発・生産・販売・提供などを行う場合は、第三者の知的財産の事前調査を十分行う。次のような場合は知的財産の侵害にあたる。

・正当な理由のある場合を除き、第三者の知的財産の無断利用

・コンピュータソフトウエアその他の著作物の違法な利用や複製

・第三者の営業秘密を違法な手段で入手・使用すること 他

-

- (Ⅳ-10)適切な情報開示

- 株主・投資家の方々やお客様の合理的な判断に資するよう、適時・適切な情報開示に努める。

適時・適切な情報開示とは、例えば、次のような事項を指す。

・消費者や顧客に対して、製品・サービスに関する正確な情報を提供する。

・会社法に基づく計算書類を中心とした開示、金融商品取引法(旧証券取引法)に基づく有価証券報告書を中心とした開示および関連する証券取引所規則に従った開示等、法定情報開示は適切に実施する。

・法令等で公開を義務付けられているか否かを問わず、重大なリスク情報についてはステークホルダーに対して積極的に情報提供・開示を行う。

例:大規模災害による被害、環境や社会への悪影響の発生、重大な法令違反 等

-

- (Ⅳ-11)責任ある鉱物調達

- 人権侵害の加害者である武装グループに直接または間接的に資金提供または利益供与する可能性のある鉱物の調達を回避し、これらの不使用に努める。

近年、コンゴ民主共和国及びその隣接国で採掘される鉱物資源が、人権侵害等を引き起こしている武装グループの資金源になっていることが懸念されています。人権侵害や環境破壊等に加担しないために、不法に採掘された紛争鉱物を含む原材料、部品、製品等の調達及び使用をせず、そのための適切な取り組み等を実施していくことが重要です。

なお、適切な取り組みとは、例えば、次のような事項を指す。

・貴社の紛争鉱物問題への対応方針を定めること。

・紛争鉱物に関連する法令とその運用規則に規定された、あるいは国際的にまたは業界で認知された、合理的な原産国調査や情報開示等を、自主的にまたは顧客からの要請に沿い、誠実に実施すること。 他

-

- (Ⅳ-12)不正行為の予防・早期発見

- 不正行為を予防するための活動を行い、また早期に発見し対応するための制度の整備に努める。

不正行為を予防するための活動とは、従業員への教育、啓発を行うとともに、風通しの良い職場風土を作ることである。

不正行為の早期発見対応のための制度とは、例えば次のようなものをいう。

社内や社外に不正行為に関する通報窓口を設置し、経営者が不正行為を早期に発見できるように努める。また、通報者の秘密を守り、適切に保護することに努める。不正行為には迅速に対処し、対応結果を適宜、通報者へフィードバックする。

Ⅴ.品質・安全性

-

- (Ⅴ-1)品質マネジメントシステム

- 品質保証活動を推進するため品質マネジメントシステムを構築し、適切に運用する。

品質マネジメントシステムとは、品質保証活動を推進するための全般的な管理の仕組みをいい、組織体制・計画的活動・責任分担・慣行・手順・プロセス・経営資源を含んだものを指す。ここで品質保証活動とは、品質方針を作成し、その方針に従った施策を実施し、達成し、見直し、かつ維持することをいい、品質保証に対して、いわゆるPDCA サイクルを回しながら継続的改善を行うことを意味している。

代表的な品質マネジメントシステムとしては、ISO9000 ファミリー、ISO/TS16949、SO13485 などがある。

-

- (Ⅴ-2)製品の安全性

- 製品の安全性に関わる関係法令等を遵守し、安全で安心な製品設計に努める。

製品設計を行う際には、十分な製品安全性を確保できる設計を行い、製造者としての責任を考慮して販売する。また、製品安全性に関しては法令遵守はもとより、通常有すべき安全性についても配慮する。

製品安全性に関わる法令等として、日本国内の場合には電気用品安全法、消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法などが挙げられる。安全基準は法令の細則等やJIS 等で定められている。また、海外の安全規格としてUL、BSI、CSA 等がある。

製品安全性の確保には、トレーサビリティ(材料・部品・工程などの履歴)などの管理および問題解決に向けた迅速な対応を含む。

Ⅵ.情報セキュリティ

-

- (Ⅵ-1)コンピュータ・ネットワーク脅威に対する防御

- コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じ、社内外に被害を与えないように努める。

コンピュータ・ネットワーク上の脅威とは、例えば、コンピュータウィルス、コンピュータワーム、スパイウェアなどを指す。

インターネットに接続されたパソコンがコンピュータウィルス等に感染した場合、当該パソコンに保存されている顧客情報、機密情報が流出するおそれがあり、また他社のコンピュータを攻撃するなどにより、業務停滞や信用失墜などの重大な損失を招くことがある。

従って、コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対して、社内外に影響を与えないための対策を講じることが重要である。

-

- (Ⅵ-2)重要情報の適切な管理

- 営業秘密等の重要情報については、関係法令および社内ルールに従い適正に管理し、権限のない者に情報を開示したり、漏洩したりする行為は行わない。

適切な管理とは、重要情報に関する全般的な管理の仕組みの構築と運用を指し、従業員等の遵守すべき規範や方針の作成、それらに従った計画立案、施策実施、監査および見直しを含む。

また適切な保護とは、重要情報を不正又は不当に取得、利用、開示又は漏洩しないことをいう。

-

- (Ⅵ-3)個人情報の漏洩防止

- 個人のプライバシーを侵害しないよう、個人情報保護関係法令および社内ルールに従い、顧客情報をはじめ、個人情報の管理には十分注意を払い、業務上必要な目的以外には使用しない。

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

なお、適切な管理とは、個人情報に関する全般的な管理の仕組みの構築と運用を指し、従業員等の遵守すべき規範や方針の作成、それらに従った計画立案、施策実施、監査および見直しを含む。

また適切な保護とは、個人情報を不正又は不当に取得、利用、開示又は漏洩しないことをいう。

Ⅶ.安定供給

-

- (Ⅶ-1)事業継続計画(BCP)

- 災害等の不測の事態が発生しても重要業務の継続および早期復旧を行うために平時から事業継続計画に取り組み、安定した供給に努める。

事業活動の停止等により、顧客の操業に影響を及ぼすだけでなく、社会へも多大な影響を及ぼすこととなります。このような認識のもと、大規模災害等の不測の事態が発生した時においても、供給責任を果たすため、事業継続計画(BCP)を策定し、製品の安定供給に向けた危機発生時の対応ならびに事前の取組みを計画書として定めておくことが求められます。また、経済環境や社会環境は常に変化しています。事業継続計画(BCP)をより実践的・効果的にするために継続的に改善し、マネジメントしていくことが重要です。

Ⅷ.社会貢献

-

- (Ⅷ-1)地域社会等への貢献

- 地域社会等との協調に努め、地域社会等の発展に貢献できる活動に積極的に取り組む。

地域社会等の発展に貢献できる活動とは、企業の経営資源を活用したコミュニティへの支援活動をいい、一般的には次のような取組みをいう。

・本来の業務や技術などを活用した社会貢献

・施設や人材などを活用した非金銭的な社会貢献

・金銭的寄付による社会貢献 他

具体的には、災害時における地域との連携、従業員ボランティア、NPO/NGO などの活動支援、寄付活動、各種情報発信・紹介などの例を挙げることができる。各企業が実施可能な活動範囲を決め、積極的な社会貢献に取り組む。

CSR報告書

|

【ページタイトル】 |

バックナンバー

第1章 総則

第1条(目的)[2、2-1、2-2、2-2①、3-1(ⅱ)]

本コーポレートガバナンスガイドライン(「本ガイドライン」という)は、大真空 グループ(「当社グループ」という)が以下に定める社是、企業理念および行動基準(「企業理念等」という)の実践を通じて持続的に成長し、長期的な企業価値を高めることにより、ひいては株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との共同価値を高めるための実効的なコーポレートガバナンスを実現させることを目的とする。

[社是]

信頼

[企業理念]

「社会の期待に信頼でお応えする」

私たちは、創業から受け継がれる「信頼される人」「信頼される製品」「信頼される企業」という3つの信頼のもと、環境との調和、新しいサービスの提供、継続的な利益の創出など、社会の期待に応える企業であり続けます。

信頼される人

・私たちは社会との繋がりを意識し、真摯な態度で取り組みます。

・私たちは常に夢を持ち挑戦し続けます。

信頼される製品

・私たちは常に最良の製品やサービスを創造します。

・新たな価値を提供し、安全で豊かな社会の実現に貢献します。

信頼される企業

・私たちは環境との調和とガバナンスの強化に取り組みます。

・継続的に利益を創出し、持続的な社会貢献を目指します。

[3つの信頼 行動基準]

1.会社の経営方針、企業理念、経営施策を正しく理解認識し、個人の利害得失にとらわれることなく、会社や社会全体の利益を考えて行動します。

2.固定観念や慣行に支配されず、着想から課題解決まで一貫した論理的展開をします。

3.折衝や調整等を円滑に行うため、必要に応じて随時関係者と話し合いをし、問題発生の場合は誠意をもって解決にあたり良好な関係をつくりあげます。

4.困難な問題でも、相手の立場を理解しながらも、粘り強く方針を説得し、円滑に対処します。

5.環境適合の視点を常に忘れず、メインテーマの一つとした活動をとります。

6.いかなる場合でも、自信の裏づけと最後までやり通す気概をもって事にあたります。

7.人柄、人間的魅力が周囲から受け入れられ信用されるよう努めます。

8.良好な人間関係づくりに努め、時には他人の弱さをも受け入れる勇気を持ちます。

9.法令をはじめ諸規程さらには確立された社会規範も含めてあらゆるルールを遵守するとともに、情報の重要性を認識し情報セキュリティーにも努めます。

10.社会の一員として常に良識ある行動をとります。

第2条(コーポレートガバナンスに関する基本方針)[3-1(ⅱ)]

当社グループは、迅速かつ透明性のある公正な経営の実現を目指す。また、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な株主価値の最大化を実現する上で、「企業価値の向上」に力を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指してコーポレートガバナンスの強化を図る。

2.当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては取締役会を、監査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制の基本とし、常勤監査等委員は、重要な会議に出席し、職務の執行状況を常に監視できる体制とする。その他、会計監査人との意思疎通を図り、主に会計監査の中で明らかになった専門的かつ客観性のある指摘事項については、速やかに経営に反映させるよう努める。

第2章 株主との関係

第3条(株主の権利の確保)[1、1-1、1-1③]

当社は、株主が有する様々な権利が実質的に確保されるよう、株主との協働を確保して適切な対応を行うとともに、少数株主を含むすべての株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備に努める。

第4条(株主総会)[1-2]

当社は、株主総会が議決権を有する株主によって構成される最高意思決定機関であり、株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点で株主総会における権利行使に係る適切な環境の整備に努める。

第5条(議決権の尊重)[1-1①、1-2①、1-2②、1-2③、1-2⑤]

当社は、株主総会における議決権の行使は株主の権利であることを認識し、株主が議決権行使を適切に実施できるよう以下の事項に努める。

(1)必要な情報を適確に提供する。

(2)株主総会招集通知を株主総会開催日の3週間前を目標に早期発送し、株主総会議案について十分に検討できる期間を確保する。また、その内容をTDnetおよび当社ホームページ(https://www.kds.info/)にて開示する。

(3)正確な情報提供等の観点を考慮して、株主総会関連の日程を検討する。

(4)信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合、信託銀行等と協議の上対応を検討する。

2.当社は、株主総会において可決に至ったものの相当数の反対票が投じられた議案があったと認められるときは、取締役会にてその理由などについて原因分析を行い、株主との対話を含めた対応の要否について検討する。

第6条(株主の権利の保護)[1-5、1-5①、1-6]

当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策について、既存の株主を不当に害することがないよう、その必要性および合理性を検証し、適正な手続きを確保するとともに、株主に対して十分な説明を行う。

2.当社は、買収防衛策を導入する場合には株主総会の決議を要し、その必要性および合理性を検証し、適切な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を行う。なお、当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会の考え方を明確に説明し、適正な手続きを確保する。

第7条(株主の平等性の確保)[1]

当社は、すべての株主に対してその株式の内容および数に応じて平等に扱い、株主間で情報の格差がないように適時適切に情報の提供を行う。

第8条(資本政策)[1-3]

当社は、成長投資と安定した株主還元を両立し、継続的な株主価値向上を図るため、以下のとおり資本政策の基本方針を定める。

[資本政策の基本方針]

財務の健全性・資本効率・株主還元の観点から、バランスのとれた最適な資本構成のもと、継続的に企業価値を向上させることを基本とする。財務の健全性についてはDEレシオ(負債資本倍率)や自己資本比率の改善を図り、資本効率を示すROE(株主資本利益率)および投下資本に対する収益率を示すROIC(投下資本利益率)の向上を目指す。

第9条(株主還元)[1-3]

当社は、配当の維持は経営政策の重要課題と認識し、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本とする。会社競争力の維持や企業価値の最大化のため、技術開発や生産設備等の成長投資に資金を投下し、将来に備えた経営基盤の強化と、経営環境、業績などを勘案の上、安定的な利益還元を行うことに努める。配当政策として、DOE(株主資本配当率)を指標に採用し、当社の第二中期経営計画(2025年3月期~2027年3月期)から、3年間のDOEミニマム値を設定する。なお、2025年3月期~2027年3月期配当方針として、DOEミニマム2.8%とし、最終年度3.0%を目指す。また、自己株式の取得については、機動的な資本政策の必要性、財務体質への影響等を考慮し、総合的に判断する。

第10条(政策保有株式に対する基本方針)[1-4]

当社は、安定的な取引関係の維持・強化を図ることが当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる相手先について、取引関係の維持・強化等を目的として、当該相手先の株式を政策保有株式として保有する。

2.当社は、対象株式を取得することで得られる効果を定量的、定性的に測定し、当社の資金使途として適切かどうか検討した上で、毎年、取締役会において合理性を確認し、保有継続の可否及び株式数の見直しを実施する。検証の結果、初期の保有目的を達成したものや保有効果が薄れたと判断されたものについて、売却等を検討する。

3.当社の株式保有は、キャピタルゲインやインカムゲインを目的としたものではなく、安定的な取引関係の構築や戦略的な提携強化等を主な目的としており、議決権の行使については、当社保有資産価値の維持・向上のみならず保有目的との整合性の観点から判断し、具体的にスクリーニング基準を設け、該当した銘柄については、議案内容を精査の上、賛否を決定する。必要に応じて、議案の内容等について発行会社と対話を行う。

第11条(株主の利益に反する取引の防止)[1-7、4-3]

当社は、株主の利益を保護するために、当社関係者がその立場を利用して、当社や株主の利益に反する取引を行うことがないよう監視する。

2.取締役は、競業取引または利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会および監査等委員会の承認を得なければならない。

第3章 ステークホルダーとの適切な協働

第12条(CSR行動規範)[2-2、2-2①、2-3①]

当社グループは、関係する法令等の遵守および企業倫理を励行し、企業理念等に適った企業活動を行うとともに、社会からの期待や要請に常に目を向け、信頼される企業となるべく、業務全般に亘る指針として「CSR行動規範」を別途定め、当社グループの全ての役職員に対し周知および浸透を図る。

2.取締役会は、前項の「CSR行動規範」が社内に広く浸透し、実践されているかについて、定期的にセルフチェックなどを実施の上レビューし、当該行動規範の趣旨・精神を事業活動の第一線まで広く浸透させ、遵守させる。

第13条(ステークホルダーとの関係)[2-3、2-3①、2-4、2-5、2-5①、2-6]

当社は、社会および環境問題等の持続可能性を巡る課題について、積極的かつ能動的に取り組むよう努める。

2.当社は、持続的な成長を確保するために、育児休暇制度など各種制度を設置し女性の活躍促進および外国人採用を含む多様性の確保を推進する。

3.当社は、法令等の違反を含む不正行為の早期発見と早期是正を目的とした「内部通報規程」を策定することにより内部通報窓口を設置し、これを適切に運用する。また、通報者が不利益な取り扱いを受けることがない旨当該内部通報規程に明記する。

4.当社は、年金資産の運用状況を定期的にモニタリングすることを通じて、積立金の適切な運用環境の整備を行う。そのためにも、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努める。

第4章 適切な情報開示と透明性の確保

第14条(情報開示と透明性)[3、3-1、3-1①、3-1②]

当社は、経営の透明性を求められていることを認識し、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーとの信頼の維持・向上を目的とし、情報開示について、法令に基づく開示を適切に行うことは勿論、法令に基づく開示以外の情報についても、自主的に、公平かつ適時・適切な開示に努める。

2.グローバルな情報開示の観点から、海外投資家等の比率などを考慮の上、合理的に必要な範囲において英語での情報開示および提供に努める。

第15条(会計監査人)[3-2、3-2①、3-2②]

当社は、会計監査人による会計監査の実効性を確保することは最良のコーポレートガバナンスを実現する上で重要な役割であることを認識し、適正な監査の確保に向けて適切な対応を実施する。

2.監査等委員会は、会計監査の実効性を確保するために、会計監査人の選解任および評価に関して別途基準を定める。

3.取締役会および監査等委員会は、高品質な監査を可能とするために、必要かつ十分な監査時間を確保する。

4.適切な情報交換を図るため、会計監査人と代表取締役は面談の機会を設ける。また、業務執行取締役との意見交換を行う機会も適宜設ける。

5.監査等委員会と会計監査人が監査業務の品質および効率を高めるため、監査計画、期末監査等に関し年4回以上の定例報告会を開催するほか、監査等委員会が選定する監査等委員が実地棚卸に関する会計監査人の立会いに同行、また社内監査時に立会いするなど、適宜意見交換や情報交換を行う。

6.内部監査部門および社外取締役と会計監査人との間で意見交換の機会を適宜設ける。

7.会計監査人が不正を発見した場合は、監査等委員会に通知され、常勤監査等委員が中心となり内部監査部門や関連部門と連携をとり、調査を行うとともに必要な是正を求める。

第5章 コーポレートガバナンス体制

第16条(機関設計)[4-1、4-4①、4-6、4-8、4-9、4-10、4-10①、4-11、4-11①]

当社は、監査等委員会設置会社を選択し、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能を取締役会が担い、監査等委員でない取締役の職務執行の監査機能を監査等委員会が担う。これにより迅速かつ透明性のある公正な経営の実現を目指す。

2.取締役会は、専門知識や経験等の異なる取締役で構成し、企業経営における透明性、健全性向上並びに効率性を重視した迅速かつ確実な対応ができる員数として11名以内とする。

3.取締役会には、会社からの独立性を有し、中立な立場から適切に意見を述べることができる独立社外取締役を置き、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届け出ることとする。

4.監査等委員会は、4名以内で構成し、その中から会社業務全般に精通した常勤監査等委員を置く。また、経営への監査機能の強化および監査等委員会の独立性の確保のため、その過半数は社外監査等委員とし、うち1名以上は会社からの独立性と財務・会計等に関する適切な知見を有する者とする。

5.取締役会の事務は秘書部門が取締役会事務局として所管する。

6.当社グループの、全般的執行方針を確立するため、経営に関する重要事項を議論・審議し、あわせて業務執行の全面的統制を図るために取締役(社外取締役、監査等委員を除く)および常務執行役員以上で構成する常務会を設ける。

第17条(取締役会の責務)[4、4-1、4-1①、4-1②、4-1③、4-2②、4-3、4-3①、4-3②、4-3③]

取締役会は、効率かつ実効的なコーポレートガバナンスの構築を通じて、企業理念の実現および当社の持続的な成長、企業価値の最大化を図るため、経営全般に対する監督機能を発揮するとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う責任を負う。

2.取締役会は、法令、定款および取締役会で定める「取締役会規程」で定められた重要事項の意思決定を行うとともに、「職務権限規程」に基づく職務の執行を監督する。

3.取締役会は、中期経営計画が株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行う。中期経営計画への取組みやその達成状況について十分に分析し、必要な説明を行うとともに、その分析を次期以降の計画に反映させる。

4.取締役会は、企業理念や具体的な経営戦略等を踏まえて、次期代表取締役社長等の後継者の計画についての策定・運用に主体的に関与するとともにその情報を共有し、適切に監督する。

5.取締役会は、役付取締役、執行役員、部長その他重要なる使用人の選解任および監査等委員でない取締役の業務担当について、会社の業績、企業理念や経営計画に対する適合性を考慮の上、取締役会決議により決定する。

第18条(取締役会の運営)[4-12、4-12①、4-13]

取締役会は、迅速で機動的な経営の実現を目指し、社外取締役による問題提起を含めて自由闊達で建設的な議論・意見交換に努めるため、月1回定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に常務会において議論を行い、その審議を経て取締役会で執行の決定を行う。

2.取締役会において建設的な議論・意見交換を行い、その審議の活性化を図るべく、会議運営に関して、「取締役会規程」に定める他、取締役会事務局は以下の取扱いを確保する。

(1)年間スケジュールや予想される審議事項の決定

(2)審議項目数の適切な設定

(3)審議時間の必要かつ十分な確保

(4)取締役の事前準備に要する期間を配慮した取締役会資料の事前配布

(5)必要に応じた取締役会資料以外の情報の事前提供

第19条(取締役会の評価)[4-11③]

取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行い、その結果の概要については毎年開示する。

第20条(監査等委員でない取締役)[4-5、3-1(ⅳ)、3-1(ⅴ)、4-11①、4-11②、4-13①、4-13②]

監査等委員でない取締役は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、当社および株主共同の利益のために行動する。

2.監査等委員でない取締役は、定款の定めにより、その任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、株主総会にて選任する。

3.監査等委員でない取締役の選解任と監査等委員でない取締役候補者の指名については、以下の基準等に基づき、指名委員会の審議を経て、指名委員会委員長が取締役会へ提案し、取締役会で決定する。

(1)人望、品格、倫理観を有し、心身ともに健康である。

(2)職務の執行に必要な高い能力、知見、豊富な経験を有している。

(3)反社会的勢力との関係がないこと。

4.監査等委員でない取締役は、当社事業活動等を理解し、原則として毎月1回開催される定時取締役会および必要に応じて臨時に開催される臨時取締役会へ出席し、その準備を行うためおよび期待される役割・責務を適切に果たすために、十分な時間を費やし、その職務を執行する。

5.監査等委員でない取締役は、前項に定める事項を求められることから、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、当該取締役は取締役会に報告し、取締役会の承認を得る。また、取締役の兼任状況については毎年開示する。

6.監査等委員でない取締役は、求められる役割・責務を適切に果たすために、必要な情報を自らも収集するものとし、必要に応じて会社に対して追加の情報提供を求める。また、法律・会計等の専門的な情報を必要とする場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得ることもできる。

第21条(社外取締役)[4-3②、4-6、4-7、4-8、4-9、4-13③]

社外取締役には、会社法に定める社外取締役の要件を満たすとともに、以下に定める要件を充足するものを選任する。

(1)職務の執行に必要な専門的な知見、豊富な経験を有している。

(2)中立な立場から適切に意見を述べることができ、経営の監督機能を発揮できる。

2.社外取締役は、特段の事情がない限り、当社からの独立性を確保するものとし、その独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に基づき判断する。

3.社外取締役は、以下の役割・責務を果たすことを認識し、職務の執行に努める。

(1)経営の方針や経営改善について、自らの専門的な知見や経験に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から適切な助言・指導を行う。

(2)経営陣の選解任その他取締役会の意思決定を通じ、経営の監督を行う。

(3)当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引を監督する。

(4)経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会へ適切に反映させる。

4.社外取締役が透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことができるよう、必要な情報の提供およびその他の情報の収集に関して、取締役会事務局が連絡・調整の窓口となる。

第22条(監査等委員会の責務)[4-4、4-4①、4-8①、4-13、4-13③]

監査等委員会は、監査等委員でない取締役の職務の執行の監査やその他法令および「監査等委員会規程」等により定められた役割・責務を認識し、独立した客観的な立場において、適法性および妥当性のある適切な監査を実施する。

2.監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づき、月1回定期的に開催し、社外取締役からの客観的な意見・見解を柔軟に取り入れ、監査等委員会の実効性を確保の上適切に運営する。

3.監査等委員会は、取締役会と協議の上定めた監査等委員会に報告すべき事項を定める規程「監査等委員会への報告規程」に基づき、監査に必要な事項に関して、適時適切に報告を受けることができるものとし、内部監査部門や財務部門などとも連携の上、適切かつ効率的な監査に努める。

4.監査等委員会は、監査等委員でない社外取締役と情報交換会を適時に設けることで情報収集力を強化するための連携を確保する。

第23条(監査等委員)[3-1(ⅳ)、4-4、4-4①、4-5、4-11②、4-13、4-13①、4-13②、4-13③]

監査等委員は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、当社および株主共同の利益のために行動する。

2.監査等委員は、定款の定めにより、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、株主総会にて選任する。

3.監査等委員の選解任と監査等委員候補者の指名については、以下の基準等に基づき、指名委員会の審議を経て、指名委員会委員長が取締役会へ提案し、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定する。

(1)人望、品格、倫理観を有し、心身ともに健康である。

(2)当社の事業に対して関心を持ち中立的・客観的な視点から適切な監査を行うことができる。

(3)職務の執行に必要な専門的な知見、豊富な経験を有している。

(4)反社会的勢力との関係がない。

4.監査等委員は、当社の事業活動等を理解し、原則として毎月1回開催される定時取締役会および必要に応じて臨時に開催される臨時取締役会へ出席し、その準備を行うためおよび期待される役割・責務を適切に果たすために、十分な時間を費やし、能動的かつ積極的に権限を行使し、取締役会において助言または勧告等の意見を述べ、その職務を執行する。

5.監査等委員は、前項に定める事項を求められることから、当社以外の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、当該監査等委員は取締役会に報告し、取締役会の承認を得る。また、監査等委員の兼任状況については毎年開示する。

6.常勤監査等委員は、監査等委員の監査にあたり、情報が不足する場合は、監査等委員でない取締役または関連部署に説明や資料を求め、入手した情報は社外監査等委員にも展開するなど、適切な情報入手に努める。また、常勤監査等委員は重要な会議にも出席し、会社の状況を的確に把握の上監査等委員会の実効性を高める。

7.監査等委員会は、当社内部監査部門の監査計画書をはじめ内部監査報告書をすべて閲覧し、必要に応じて監査計画を調整したり、内部統制システム等に関わる状況と監査結果の報告を求める等、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。

8.監査等委員は、法律・会計等の専門的な情報を必要とする場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得ることができる。

第24条(社外監査等委員)[4-4]

社外監査等委員には、会社法に定める社外監査等委員の要件を満たすとともに、以下に定める要件を充足するものを選任する。

(1)職務の執行に必要な専門的な知見、豊富な経験を有している。

(2)中立な立場から適切に意見を述べることができ、経営の監督機能を発揮できる。

2.社外監査等委員は、特段の事情がない限り、当社からの独立性を確保するものとし、その独立性については、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に基づき判断する。

第25条(取締役の報酬)[3-1(ⅲ)、4-2、4-2①]

当社は、監査等委員でない取締役の月例の固定報酬と役員賞与から構成される基本報酬については、報酬委員会で審議した上で、取締役会決議により委任された代表取締役が以下の方針に基づき決定するものとする。なお、役員賞与を支給する場合については、当事業年度の業績を総合的に勘案し、株主総会に付議するものとする。

・業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準である。

・株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給する。

2.当社は、社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者を除く取締役に支給する譲渡制限付株式報酬については、具体的な支給時期および配分を取締役会において決定するものとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3.当社は、監査等委員の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員の協議により決定する。

第26条(取締役のトレーニング方針)[4-14、4-14①、4-14②]

取締役は、求められる役割・責務を適切に果たすために、その役割・責務に係る理解を深めるとともに必要な知識の習得など自らの知見・能力の向上のために常に自己研鑽に努める。

2.当社は、取締役に対し、就任後に社外研修等に参加させ、求められる役割と責務に関する基礎知識を習得するための機会を提供する。また、就任以降も外部環境の変化などに対応するため、必要な知識習得の機会を提供する。

第27条(内部統制)[4-3、4-3②]

当社グループは、内部統制の目的である「業務の有効性および効率性」、「法令等の遵守」、「資産の保全」、「報告の信頼性」を達成することにより企業価値の向上につながると考える。取締役会は大真空グループの内部統制に関する基本方針を定め、大真空グループの企業経営および業務全般において、内部統制活動に対する意識を高め、グループ全体に有効に機能する内部統制システムを整備し、これを適切に運用する。

2.取締役会は、前項の基本方針の定めに則った適切な内部統制の運用について、その運用状況の報告を求め、有効に行われているかを監督する。

第6章 株主との対話

第28条(株主との建設的な対話)[5、5-1、5-1①、5-1②、5-2]

当社は、以下のとおり株主との建設的な対話を促進するための方針を定め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、合理的な範囲および方法により株主との建設的な対話を実施する。

[株主との建設的な対話を促進するための方針]

・株主との対話全般については、決算説明会等の取り組みを実施し、建設的な対話の実現に努める。

・株主との建設的な対話の実現を補助するため、経営企画部門、財務部門および広報部門等は連携し、IRに関する情報の共有、IRの方向性の検討、開示資料の作成等を協力して対応する。

・株主とのコミュニケーションの充実を図るため、個別面談のほか、投資家訪問や決算説明会等を開催し、IR活動の充実に努める。

・株主との対話において把握した意見に関しては適宜集約し、常務会または取締役会に報告し、情報の共有を行う。

・株主との対話に際しては、未公表の重要な内部情報(インサイダー情報)が外部へ漏洩することがないよう、「情報開示管理規程」や「インサイダー取引防止規程」等の社内規程の定めるところに従い、適切な情報管理を実施する。

2.株主との対話(面談)に関して、株主の希望や面談の主な関心事項を踏まえて、合理的な範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役が臨むことを基本とする。

第7章 その他

第29条(改廃)

本ガイドラインの改廃は、取締役会の決議による。

制定

2015年12月11日

改定

2016年7月1日

2018年11月9日

2021年2月12日

2021年12月10日

2022年6月29日

2022年12月16日

2023年4月14日

2024年6月27日

2025年6月27日

以 上